2025年4月23日至4月30日,2003网站太阳集团艺文讲坛第七十九讲至八十三讲文渊楼414教室举行。美国杜克大学刘康教授为我们师生带来“当代西方文论新读”系列讲座,2003网站太阳集团王琼书记、陶东风教授、李茂增教授、金琼教授、戴登云教授、盖琪教授、肖建华教授、李俏梅副教授、吕鹤颖副教授等教师及文艺学、比较文学专业的硕士研究生参与讲座。北京大学/广东外语外贸大学南国商学院周小仪教授、佛山大学巫小黎教授参与了部分讲座。

讲座伊始,刘康教授指出,当代西方理论枝蔓丛生、头绪繁多,带着中国问题,通过细读(close reading)梳理出阅读和思考的脉络尤为重要。刘康教授认为,弗洛伊德的无意识论和索绪尔的语言差异论是二十世纪西方文化理论的两大基石,二者的联姻带来了当代西方理论的认识论的断裂。然而,“无意识”和“语言差异”向来是简汉(简体汉语)知识界的“陷阱”与“黑洞”,是难以跨越的思维盲区。因此,有必要重新梳理西方理论的谱系和脉络,绘制西方理论的中国问题认知路线图。

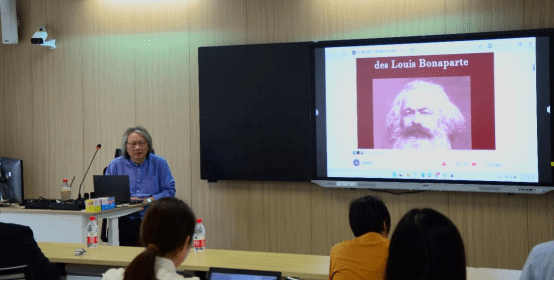

围绕着当代西方理论的认识论断裂的思考主线,刘康教授选取了西方理论中的重要人物与经典著作展开了深刻与细致的解读:以政治戏剧学的视角重读马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》,对于理解意识形态的运作与当下的社会现实有何启示?在无意识论与语言差异论的联姻上,弗洛伊德如何打开了无意识的黑洞,开启了现代思想情感转向的重要途径?拉康又怎样把无意识跟语言差异两者串联起来,并深刻影响了法国20世纪后结构主义思潮?阿尔都塞、福柯、德勒兹的“认识论革命”,如何推动了西方理论的认识论转型,为当代“后学”奠定理论的基石?以巴赫金、詹姆逊、萨义德为代表的学者,如何推动了法国理论走向英美、传播全球,我们又该如何认识后学的拓展与越界?……

刘康教授指出,就“西方理论的中国问题”而言,它既包括西方理论在中国的接受和转换,又涉及在中国被转换的理论反过来对西方理论的影响。循此理路,刘康教授从思想史和知识谱系学的角度来思考西方理论的中国问题,提出了许多创见。比如,刘康教授认为,对意识形态和文化的高度关注是中国马克思主义与西方马克思主义的共同之处。通过对马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》的解读,刘康教授提炼出西方马克思主义的一个关键理论问题,即马克思提出的意识形态意义上的再现(Darstellung)与政治层面的代表(Vertretung)问题,这也是中国马克思主义所关注的核心问题。通过对阿尔都塞的历史多元决定论、意识形态国家机器理论的解读,刘康教授发现了毛泽东思想与诸多西方左翼思想家的思想有着深刻与复杂的关联。通过对意识形态理论与美学关系的知识谱系学思考,刘康教授找到了中国马克思主义与西方马克思主义的集合点。又比如,刘康教授通过对比福柯、德勒兹等人的理论在欧美与中国的接受、变异、转换的不同情况,指出福柯、德勒兹的理论在英美演变为激进意识形态的政治语料库,但在中国,政治的福柯与德勒兹并不在场,他们更多地呈现出文艺且时尚的学术化形象。又比如,刘康教授认为巴赫金的理论与中国有着一种镜鉴关系。巴赫金所论述的开放、多层次、离心、对话式的文化转型特征,与20世纪80年代在中国兴起的“文化反思”相互呼应,他的理论与中国改革开放以来在文化和思想领域的转型和变革形成了历史的共振,从文化转型和文艺批评实践方面与中国形成折叠与对话。

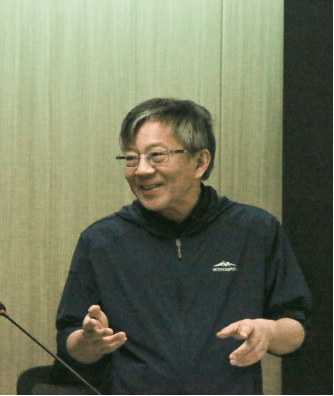

系列讲座以刘康教授主讲、专家对话、学生交流等多种形式进行。针对我们师生的提问,刘康教授给予了耐心、细致的回答,师生交流气氛热烈,形成了良好的互动。

结课仪式上,陶东风教授在总结发言中指出,刘康教授的讲座蕴含着他阅读西方理论的独特问题意识与治学方法。刘康以认识论断裂为主线,将当代西方理论融会贯通;把中国问题视为当代西方理论内部的问题,揭示出西方理论与中国问题的深刻关联。刘康教授把文本细读和文化史结合起来,把形式分析和意识形态分析打通,这种症候阅读的方法对于我们极富启示。陶东风教授鼓励同学们以刘康教授打开的理论视界为借鉴,多读、细读经典。王琼书记对刘康教授的讲学表示感谢,并邀请刘康教授常来我们开展学术交流活动。

刘康教授与我们师生合影,本次活动在热烈的氛围中圆满落幕。

(梁家欣、罗东兰供稿;韩蜀梦、邹嘉明摄影)